帝王能否暗中操控法律?

来源:阿白律师网 时间:2022-11-30

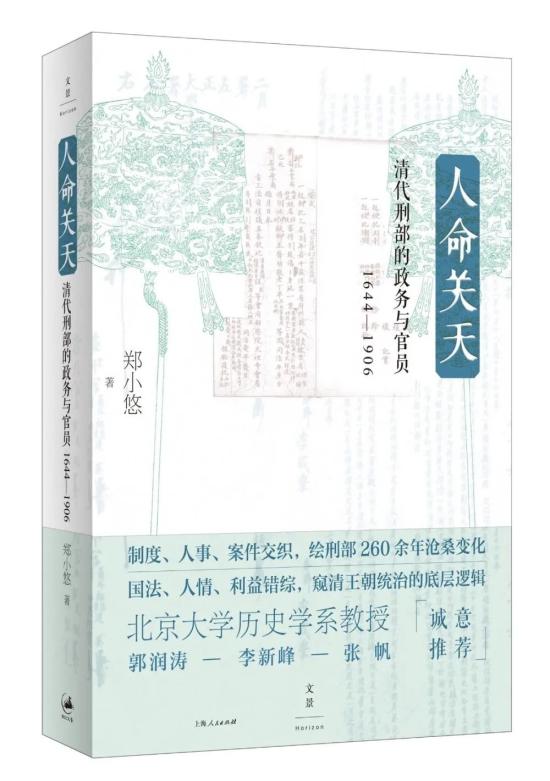

按:雍正处理年羹尧是清朝的一件大事,借着《雍正王朝》的演绎而家喻户晓。许多人印象中,雍正处置年羹尧不是件难事,帝王一声令下,大将军也只能束手就擒。实际上,熟悉历史的人都知道,掌握兵权又功高震主的将领很难处理,稍有不慎,就有可能引来叛乱,轻则也会受到其党羽的重重阻挠。那么,雍正是如何运用高超的策略,把一个天下人皆知的政治斗争圆满通过“法律”手段来解决?北京大学历史学系郑小悠博士的新书《人命关天——清代刑部的政务与官员(1644-1906)》让人恍然有所思。

清代处理政治类案件,可以分为君权强盛与衰弱两种情况,其形式颇为不同。强盛者以雍正帝处理年羹尧案为例。

从公开的处理过程上看,皇帝先因为年羹尧上奏书写错误,枉参属官等“公罪”将其交吏部议处,并由大将军、川陕总督调任杭州将军。此后内外大臣交章弹劾,皇帝一面将这些章奏发给他本人,令他明白回奏,一面派钦差大臣对章奏的内容进行调查核实。

在足够多的问题被揭发出来后,将年羹尧逐步革职、革爵,最后提拿进京,交刑部看押。九卿大臣与刑部会审后,由刑部主稿上奏,定其九十二款大罪款。题本在罗列了各款罪状及简要情节后共引《大清律》十三条,根据清律“二(多)罪俱发从重论”的原则,依照最重的大逆罪,请求将其本人明正典刑,其父,及兄弟、子孙、伯叔,伯叔父兄弟之子,年16岁以上者俱按律斩,15岁以下,及母、女、妻妾、姊妹,及子之妻妾给付功臣之家为奴,正犯财产入官。雍正帝批复九卿题本,念其青海之功,不忍加以极刑,遂令自裁,其子年富立斩,其余15岁以上之子发广西云贵烟瘴之地充军,不足15岁的子孙到15岁以后陆续发遣。其父、兄、妻、女宽免。

公开的问刑程序从雍正三年(1725)九月将年羹尧革职拿问开始,到同年十二月以其自尽告终,历时不过三个月。而在暗地里,雍正帝从二年(1724)十一月起,就开始表现出对年氏的不满,并在给各地文武大臣的朱批中透露风声,示意他们与年氏断交。

又利用奏折询问与年羹尧有工作关系,或故旧交情的大臣:“年羹尧何如人也,就你所知据实奏来,纯之一字许他不许他?”示意他们检举年氏的罪过。且不断对年氏的轻微过错进行公开批评,如将年氏题本中误写“朝乾夕惕”为“夕阳朝乾”一事,拔高到他不承认皇帝具有“朝乾夕惕”的品德,并随即意味深长表示:“则年羹尧青海之功,亦在朕许与不许之间而未定也。”

与此同时,雍正帝对西北地区的驻防将军、督抚、提镇进行调动,任命表面与年氏有旧交,而实系皇帝亲信的大臣接管西北几省军、财、人事大权,着手调查年氏在经营川陕期间的问题。身在西安的年羹尧被彻底孤立而不自知,一纸调任杭州的命下,只能拱手交出兵权。在这一系列明示、暗示之下,内外大臣渐渐看清风向,纷纷在密折中撇清自己与年氏的关系,揭发其罪行。后来刑部所定的九十二款大罪,皆出于此。

雍正三年(1725)七月,内阁、九卿、詹事、科道等官合词奏请将年羹尧诛戮以彰国法,雍正帝称之为“在廷公论”,但对此建议仍然不置可否,而命内阁下旨询问各省将军、督抚、提镇的意见,要求他们公开上疏,表达对年案的态度。

这一系列人事、军事、舆论的准备工作目标明确、按部就班,前后花费了近一年时间。在此基础之上,三个月的问刑程序,最终情罪确凿、引律分明的爰书章奏,以及皇帝恩自上出的裁决,都显得顺其自然,合乎制度。

只调动官僚系统而避免使用军事手段,通过毫无瑕疵的法律程序体现君主的个人意志,制服一个手握重兵、控制四省,身兼功臣与外戚双重身份的权臣。这种高难度工作,即便在皇权极盛的清王朝,也只能由雍正帝这样权谋精湛的帝王完成,是特例而非常态。

在此过程中,刑部的作用仅限于配合皇帝完成刑审程序。年案主审司官唐绍祖的传记称:“先生借补刑曹郎,推勘年、汪两案,悉当上意。”尤见其办案之功不在依律以定爰书,而在“悉当上意”。

可以与此相对比的是同治年间的何桂清案。

辛酉政变以后,由于皇帝年岁幼小,形成了太后垂帘、亲王辅政的政治格局。在这种格局下,太后受到文化程度、性别限制等因素的影响,实际上只履行对重大政务的决策权,对一般刑钱庶务,以及重大政务的办理过程,都缺乏直接参与的能力。至于辅政的恭亲王,名分所限,在上有太后牵制,对下也不能拥有皇帝一样的控制能力。

在这种情况下,官僚集团的力量开始壮大起来,面对关系到政治斗争的大案,其局面与雍正年间决然不同。

咸丰十年(1860)五月太平军攻陷常州前,在常州督师的两江总督何桂清不顾当地绅民恳求,执意弃城逃命,致使苏、常、松、太各府州县全面沦陷。同治元年(1862)四月,由两江地方官庇护了两年的何桂清被押解京师交刑部审理。何桂清是云南昆明人,在如何处理何桂清的问题上,北京官场分为两派意见。一派是对何恨之入骨的江苏籍京官,多主立决;一派是与何有私交,特别是“同隶边籍”,即来自边远省份的官员,联合要求缓决。

是时,刑部堂官派出主审此案的总办秋审处郎中余光倬正是常州武进人。以余光倬为代表的刑部认为按照封疆大吏失守城池律,何桂清本应拟斩监候,但其身系一品大员,弃城逃避,致令全局溃散,且革职之后借故逗留两年不赴部,忍辱偷生、罔顾法纪,应该从重拟以斩决。

刑部的奏疏上达后,有旨命大学士、九卿、詹事、科道会议具奏。

以大学士桂良为首的大部分官员同意依刑部所议,将何桂清比照“守边将帅被贼攻围不行固守而失陷城寨者,斩监候”律,从重拟以斩立决。

“保何”一派的大学士祁寯藻、兵部尚书万青藜、顺天府尹石赞清、内阁侍读学士王拯等17人则联名上奏,力救何桂清不死。户部侍郎董恂、左副都御史志和等12位大臣借口与何桂清有师生之名,回避不肯列名,意见模棱,也偏向于保全。

“保何”派中大学士祁寯藻的奏折尤其厉害。他援引嘉庆帝“引律断狱,不得于律外又称‘不足蔽辜’及‘从重’等字样”的谕旨,称“何桂清应得罪名既有斩监候专条,自应按律问拟,以持刑罚之平,何得任意出入,于律外复加从重字样,以致执法失中,隐酿刻深之弊”。侍读学士王拯更直指主审余光倬是辛酉政变期间被赐死的载垣、端华、肃顺余党,一贯苛刻锻炼、故入人罪。希图借此激起太后对八大臣的旧恨而罢免余氏。

因为当年有改元之喜,按例秋审停勾,在“杀何”派官员看来,如果不将何桂清拟为立决,难免夜长梦多,遂连章驳斥“保何”大臣的意见。军机章京张德容就犀利指出,祁寯藻对嘉庆帝谕旨断章取义。嘉庆帝虽然有法司断罪不得有“从重”字样,但仅指寻常罪行而言,而“其案情错出,律无正条者,应折中至当,原引他律例,比附酌定,或实在案情重大,罪浮于法,仍按本律拟罪,均于疏内声明,恭奉圣裁”。且道光二十二年(1842)办理提督余步云失守镇海而逃,其罪名亦系从重问拟。彼时祁寯藻亦系在廷会议大臣,何以不闻有言?又责王拯诬蔑余光倬为载垣、端华之党,是启诘告诬陷之端,立门户之风。

为了平衡两方意见,既显示新朝仁慈,与肃顺执政时期的严厉相区别,又免得“今欲平贼而先庇逃帅”,动摇前线人心。在询问了曾国藩等前线将帅的意见后,太后和恭王最终决定将何桂清依“保何”派意见拟为斩监候,但突破秋审停勾的限制,将何桂清于当年秋后处决。

而主审此案的余光倬一年后又被科道指名参奏,称其在部内专横跋扈、声名狼藉。经过调查,虽然所参款目都不能坐实,但都察院仍以“该员屡登白简,其动招物议,必非无因”这一莫须有罪名,建议将余光倬京察一等及御史记名之处均行撤销。朝廷明知道余氏是被打击报复,仍然批以“依议”,安抚“保何”派之心。

将此案与年羹尧案对比可以发现,此时的皇权已经全然不能主导、控制政治大案的进程与结果,但尚能做到对官僚集团内的不同力量形成制衡。各方分别利用法律程序,最终实现一个都可以接受的妥协结果。

此外,刑部主审司官在其中所起的作用远远大于雍正年间,薛福成为余光倬作墓志曰:“当是时,直隶司郎中武进余君实司审谳,有谋缓是狱者,以甘言饵君,或訹以危语,皆不为动,卒如谳草奏……其后卒未从末减,议者以君执法之力为多,刑部诸大臣亦覆奏。”

与唐绍祖审理年羹尧案的“悉当上议”形成鲜明对比。

本文节选自《人命关天》 (分段有调整)

作者丨郑小悠